本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。

前言:

这些是我们韩国的历史遗迹!

2004 年苏州世界遗产大会上,韩国代表团成员猛地站起身指着大屏幕上的高句丽王城遗址照片,语气激动地用英语抗议。

台下的联合国教科文组织评委们却不为所动,主导评审的专家平静地反问,

根据记载,高句丽政权起源于中国,王城、墓葬均在中国境内,请问你们的考古证据在哪里?

这个问题让现场陷入沉默。

一直以来,韩国媒体都在用文化掠夺的字眼描述中国,但他们始终回避一个核心问题:

为何韩国宣称的民族根脉,考古证据大多来自中国境内?

传说天神之子诞下檀君后建立古朝鲜,统治达千年之久,但追溯这个故事的源头,会发现它最早出自《三国遗事》。

这是由高丽僧人一然编写的书籍,其中混杂着大量神怪传说,并非严谨的史书。

书中关于檀君的记载距离其所谓建国时间已相隔近三千年,且无任何同期文献佐证。

更关键的是截至目前,韩国境内从未发现与檀君时代对应的考古遗址、器物或文字记录。

首尔大学历史系教授金容云曾承认,檀君传说成为民族主义叙事的核心,但从学术角度看,它缺乏实证基础。

即便如此,韩国仍将檀君诞辰定为开天节作为法定假日庆祝,每年举行盛大祭祀活动。

这种将神话当历史的做法在国际学术界屡遭质疑,

不少人提出,一个文明的起源叙事需要考古学、文献学的双重印证,檀君传说更像是文化认同的符号,而非历史事实。

面对这类质疑,韩国学界的回应往往强调民族情感需要,却始终拿不出实质性证据。

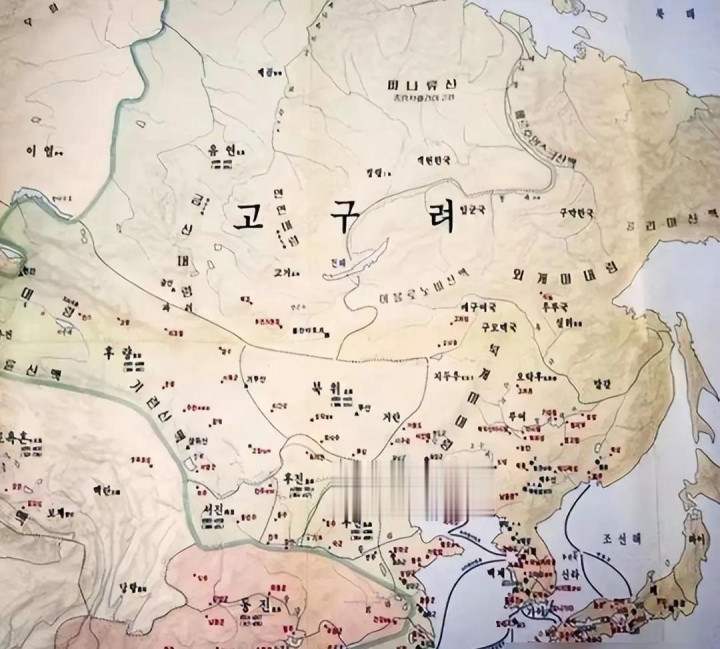

在韩国的历史中,高句丽被描绘成横跨中日韩的大帝国。

但翻开《资治通鉴》《三国史记》等中韩史料会发现不同的记载,

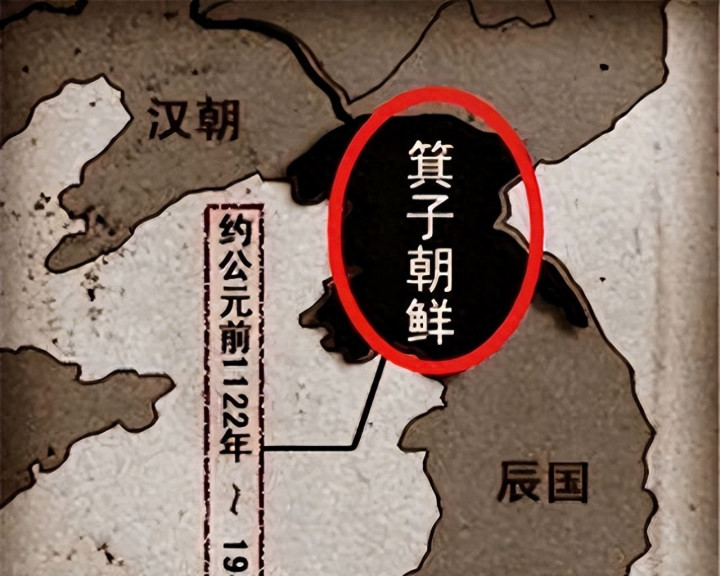

高句丽兴起于西汉玄菟郡高句丽县,鼎盛时期疆域东到日本海,从未越过长江。

考古发掘证实,山城内不仅发现了王宫基址、兵营聚落和蓄水池等生活设施,还出土了高句丽早期竖耳陶罐、铁镞等典型器物。

印证了其作为高句丽政权初创时期政治中心的历史地位。

这一历史事实不仅得到中国《后汉书》《三国志》等正史的明确记载,

更通过集安高句丽王城、王陵等系列考古发现形成完整证据链,这些考古发现与文献记载相互印证,成为中华民族多元一体格局的重要实证。

高句丽最终被唐朝与新罗联军所灭,其王室成员多被迁入中原,渐渐融入汉地文化。

而韩国所提及的高丽王朝实为新罗贵族王建所建,与此前的高句丽并无直接渊源。

这种刻意将高句丽与高丽混为一谈的做法,背后究竟藏着什么缘由?

当时韩国经济开始起飞,急需构建统一的民族认同,便将历史上存在的高句丽塑造成抗击中原王朝的英雄政权。

首尔市立博物馆曾展出高句丽扩张示意图,将其疆域画到黄河流域,引发中国学界抗议最终因缺乏证据撤展。

苏州会议上中国提交的高句丽遗址申遗材料,包含了从1960年代至今的考古报告、中韩日三国史料对比、遗址保护规划等。

其中最具说服力的是集安太王陵出土的好太王碑,碑文用汉字记载了高句丽与中原王朝的朝贡关系,明确其地理位置在辽水之东。

韩国代表团提交的反驳材料主要依据是《东国舆地胜览》和一些民间传说,缺乏考古实证。

更尴尬的是,韩国同期申报的平壤古墓群多处提到壁画风格受唐代影响,无意中印证了文化传播的方向。

联合国教科文组织在决议中特别强调,高句丽遗址反映了中国东北边疆地区政权的文化发展,其建筑、丧葬制度体现了与中原文明的交流融合。

其实早在1993年,中、韩、日三国学者就已达成共识:

高句丽是存在于中国东北和朝鲜半岛北部的古代政权,其历史应置于东亚多民族交流的背景中研究,而非单一民族的光荣史。

但这个学术结论显然与韩国的民族主义叙事不符。

但越来越多的韩国学者意识到,承认历史联系不等于否定民族特色。

近年来,韩国学界开始出现反思声音,大家开始认识到,将高句丽强行纳入韩国单一民族史,违背了历史事实,也不利于东亚文化交流。

高句丽文化既有中原汉文化的影响,也有游牧民族的特质,还有本土发展的创新,这种多元性正是其价值所在。

历史不是用来占有的神话,而是需要共同尊重的事实。

参考资料:

《三国遗事》(高丽・一然撰,韩国民族文化推进会影印本,1996 年)

《汉书・地理志》(班固撰,中华书局标点本,1962 年)

《世界遗产委员会第 28 届会议决议》(联合国教科文组织,2004 年)

《高句丽史研究》(中国社会科学院历史研究所编,吉林文史出版社,2006 年)

《朝鲜古代史论争》(金容云著,首尔大学出版社,2010 年)

《东亚文化交流中的高句丽》(国际历史科学委员会,2018 年)

《韩国近现代史与民族主义》(崔章集著,延世大学出版社,2015 年)